九游app:进口药“断货”危机?公立医院基本买不到央媒探访解密背后原因

有的患者甚至在公立医院也买不到进口药,对于这样的现象,2024年10月份,

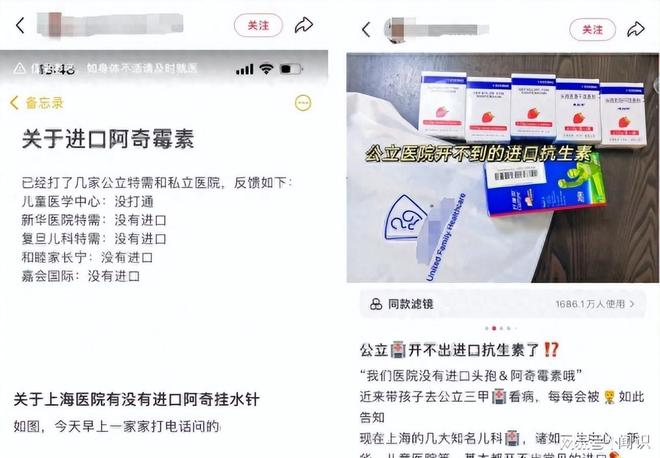

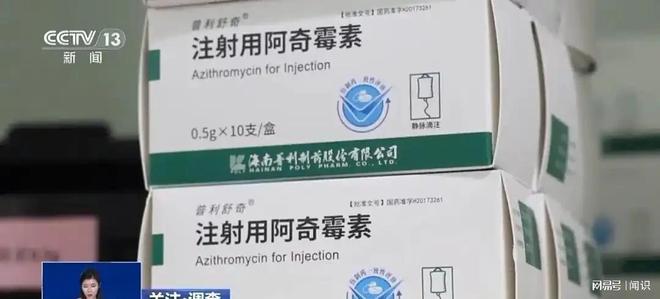

曾经,进口原研药在我们眼中几乎是高端的代名词。不管是感冒发烧还是慢性病管理,很多人都认准那几个跨国药企的牌子。但现在你再去公立医院转一圈,会发现这类药线月,浙江一个家长孩子得了支原体肺炎,想用进口的阿奇霉素,结果医院说没有,只能开国产的。这事一上网,竟然引来全国各地一堆人附和。

随后引起了央视记者的注意,记者实地跑了几家三甲医院发现,像达菲胶囊、某些进口降压药其实还是有货的,只是量少、开得谨慎。那为什么我们感觉它没了呢?

其实从2018年开始,国家推行了一个彻底改变药品流通规则的政策——药品集中带量采购。这名字听起来挺复杂,其实逻辑特别简单,国家组团“砍价”,

集采也是这个道理,医院拿出全年某类药品70%的采购量出来招标,哪家药企报价低,哪家就能中标。没中标的,哪怕你是大名鼎鼎的进口原研药,对不起,医院也不太会进货了。

进口原研药报价5.58元/袋,而中标企业中最低报价只有0.98元。结果可想而知进口药出局。像降压药“络活喜”氨氯地平在中国卖3块多一片,同样的药在日本只卖1块,葡萄牙甚至不到1块。

降脂药立普妥也是,国内价格接近6元/片,英国却只要3毛钱。这种明显的价格倒挂,让医保基金和普通患者都感到压力山大。

中国还是发展中国家,医保基金是要覆盖十几亿人的,必须精打细算。如果仿制药疗效没差太多,当然选便宜的。

另一方面,原研药专利到期后本来就会迎来“专利悬崖”,仿制药一拥而上,价格迅速垮塌。带量采购只是让这个过程来得更猛、更有序了些。

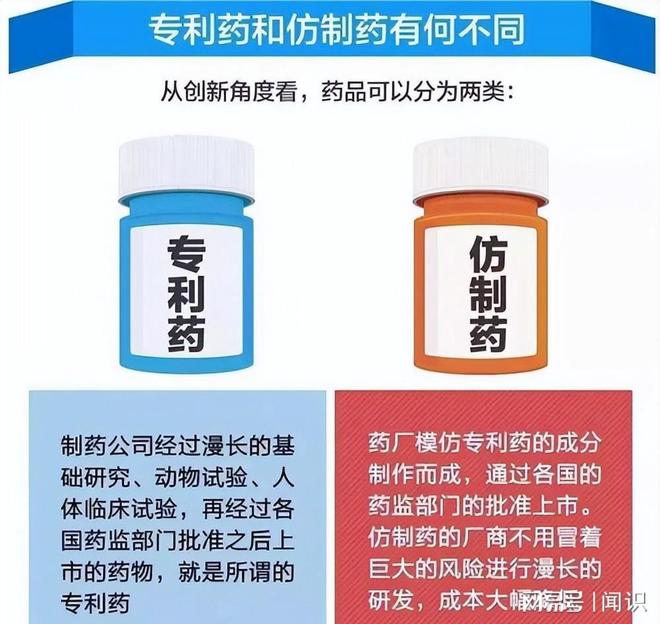

听上去好像差不多,但其实它们的身世和价格背后,藏着一整套研发与市场的逻辑。进口原研药,指的是由国外药企率先研发、经过大量临床试验才得以上市的新药。这类药从实验室走到药柜,平均要花10–15年,烧掉数十亿甚至更高的研发经费。

也正因如此,它们通常价格不菲,并且在专利期内享受市场独占权。而一旦专利保护到期,其他企业就可以依法仿制同类药品,这就是我们常说的仿制药。

你可能会问,那国产原研药呢?其实中国药企这些年来也陆续推出了不少自主原研药,它们价格通常比进口的更低,毕竟省了关税和部分中间成本,但研发标准和流程是一样的。

当疗效接近、价格天差地别时,越来越多人开始理性思考,是不是非吃进口的不可?

明白了这些基本概念,我们才能更冷静地看待如今医院药品结构的变化。那么问题来了,既然疗效差不多,为何还有的老百姓想要购买进口药物呢?

但依然有不少患者宁愿多花钱也要买进口原研药。这种偏爱,其实不全是盲目崇拜。对于急性病,患者家属往往心态焦急,只选贵的,不吃差的,这种心情特别能理解。他们担心国产药起效慢、效果打折扣,九游娱乐-官网app哪怕只是心理作用,也愿意为进口两个字买单。

而慢性病患者呢,因为长期服药、对价格更敏感,反而更容易接受仿制药。糖尿病、高血压这类患者中,越来越多人主动选择国产药。

她提到,2019年起国家医保局就牵头做了第一批集采药品的线类重大慢性病药物。结果明确显示,中选仿制药 vs 原研药,疗效和安全性没有统计学差异。

回过头看进口药难开这件事,其实根本不是某些人想象中的断供危机,而是一场有序的资源优化和价格改革。

恰恰相反,是为了让有限的医保基金能覆盖更多人群,让普通人看病吃药的负担轻一点、再轻一点。

这一切变化的背后,是中国医疗体系正在向着更公平、更高效、更可持续的方向转型。

真正值得我们在意的,是它是否安全、是否有效、是否让我们在康复的路上走得更踏实,对症治病的就是好药。

公立医院为何难开进口药?原研药去哪儿了? 2024-10-12 21:21:07来源:央视新闻客户端进口药“消失”之问(中):进口原研药和国产仿制药的药效到底有无差别?——澎湃新闻